5/21(日)にパズル道場体験会を開催しました。

午前の部、午後の部とで分けて開催させていただきましたが、皆さん本当に真剣にパズルに取り組んでくれました。

紙面だけではイメージしにくい問題も、道具を使って立体的にすると答えが出せた生徒さんや、慣れない問題に何度も書き直しをしながらついに自力で答えを出せた生徒さんなど、短い時間でしたが実りの多い時間だったと思います。

わかば学舎は利府葉山の進学塾です

5/21(日)にパズル道場体験会を開催しました。

午前の部、午後の部とで分けて開催させていただきましたが、皆さん本当に真剣にパズルに取り組んでくれました。

紙面だけではイメージしにくい問題も、道具を使って立体的にすると答えが出せた生徒さんや、慣れない問題に何度も書き直しをしながらついに自力で答えを出せた生徒さんなど、短い時間でしたが実りの多い時間だったと思います。

中学生になると、小学生の頃と比べて様々な事が変わります。

新しい校舎に新しい通学路といった物理的な変化もあれば、見慣れないクラスメイトのいるクラスや部活での人間関係の変化もあるでしょう。

そして、なんと言っても勉強の変化。

教科も変わり、先生の教え方やテストの重要性も変わります。

そこでもう一度ここで、私から中学生の皆さんに言いたいことを、思いつくままに挙げてみたいと思います。

1.数学・英語の授業は聞くことに集中する。ノートはきれいに取らなくてもいい!

ノートをとっているとどうしても「後で見たらいい、いつでも見れる」という感覚になってしまいます。

後回しにしたことは大抵忘れてしまうので、”後回しにしないくせ”を付けることが最も大事です。

特に数学と英語はその場である程度覚えないと後で痛い目にあいます。

なぜなら数学と英語は積み上げ型の教科だからです。

今日理解したことを使って明日の問題を解くというような教科です。

それを、「とりあえず後で見直そう」としてしまうと、分からない部分が雪だるま式に膨れ上がって収拾がつかなくなってしまいます。

ノートを取ることは一見よく勉強しているように見えてしまうし、自分でもつい勉強している気分になってしまいます。

どうせノートを取るなら、「紙のノート」ではなく「頭のノート」にたくさん書き込むように意識しましょう。

2.数値目標をはり出す

かなりベタな方法ですが、目標を見えるところにはる。

ただし具体的な『数値目標』にします。

「全教科80点以上取る」「英単語100個暗記する」「週20時間机に向かう」 などです。

時間がたつと、最初に張り切って作った目標がだんだんとぼやけてくるものです。

そんな忘れがちな最初の目標を、いやでも思い起こさせてくれる効果があります。

次のテストの目標などは、プリントやノートに書くだけではなく、それを思いっきりはり出すことで何倍もの効果を発揮しますよ。

3.問題を解くことよりも解答を見ることに多くの時間を使う

じっくり考えて問題を解くことは決して悪いことではありません。

すぐに答えを見るのは気が引けたり、自分のプライドが許さないという人もいるでしょう。

でも解答をじっくり見る方がよほど効率的です。

5分考えてダメな時はその問題は飛ばし、そのかわり解答と解説を死ぬほど見ましょう。

というわけで,参考書は解答の説明がしっかりしたものを選ぼう。

ちなみに塾のテキストは、解説がバッチリのものを使用しているつもりですからご心配なく(^^♪

5月開講予定のパズル道場に、早速小3の生徒さんが体験授業に来てくれました。

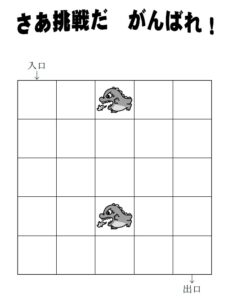

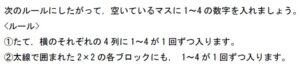

(ジュニア検定3級問題より)

体験授業なのでもちろんパズルを解いてもらうのですが、パズル道場では先生は決して答えを教えません。

答えがまちがっていても正解を教えません。

基本的にヒントも与えません。

どうして先生が何も教えてくれないかと言うと、それはこのパズル道場が、正解を出すための場所ではないからです。

このパズル道場での一番の目的は、生徒の皆さんの「考える力」(思考力)を付けることです。

その「考える力」がどこで付くかというと、「あーでもない」「こーでもない」と考えている時間、そこで付くんです。

だから、途中で分からない問題が出てきても、全然心配しなくてOKです。

逆にラッキーだと思ってください。

そんな問題を、何とか解いてやろうと試行錯誤している時間、法則を見つけてやろうとしている時間、その時間こそが「考える力(思考力」が伸びる瞬間となります。

(ジュニア検定2級問題より)

今回来られた生徒さんも、最初の2,3問は順調に解けたものの、ある問題に来て試練が待っていました。

問題の条件に合わずなかなか正解にたどり着けません。

通常のパズル道場もそうなのですが、なかなか正解にたどり着けないようなときでも答えやヒントは教えません。

ただその場合には、一回その問題から離れて別な問題に変えてみることもありだよと提案してみます。

全然できない問題でも、少し期間を空けるとあっけなく解けてしまうことはよくあることです。

今回もこの生徒さんには、「難しい時は別な問題にしてもいいよ」とアドバイスしました。

ところが、今回の生徒さんは首を横に振って同じ問題に挑み続けました。

そして、何回も消しゴムを使ったのち、とうとう条件に合うたった1つだけの答えにたどり着くことができました。

体験授業の中とはいえ、確実に「考える力」が付いた瞬間です。

後半は生徒さんのお母さんも参加しての立体4目並べ対戦をして、あっという間の体験授業が終了しました。

パズル道場のパズルは、ただのパズルではありません。

「考える力」を強化するためのパズルだけを厳選して使用しています。

「地頭は生まれつき」と思っている方もいるかもしれませんがそうではありません。

人の能力は「鍛えることで伸びていく」ものです。

思考力も例外ではありません。

鍛えることで、思考力も必ず伸びていきます。

今まで中学受験生のみを対象に、通常授業の一部として作文の指導もしていましたが、どうしても通常授業の時間内では伝えきれないことがあったり、生徒さんの作文をじっくりと読み込むことができないという不満が私の中にありました。

また、そもそも中学受験を考えていなかったり、受験するかはまだ分からない年齢のお子さんの場合、ただ作文を上手に書けるようになりたいと思っても、なかなかその環境を作ってあげることができていませんでした。

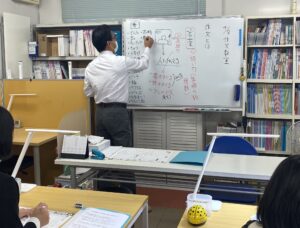

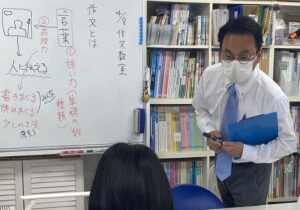

というわけで、『作文教室』はじめました。

昨日はその第1回目。

実は作文はあまり好きじゃないという子もいましたが、そういう場合はある程度「型」にはめながら書き進めると意外とスラスラ書けるようになってきます。

作文なんだから自分の気持ちを思ったように書けばいいんだ、というのはその通りなんですが、そう言われてすぐに「伝わる作文」を書ける人はなかなかいません。

作文は自己満足ではいけないと思うのです。

その文章から、書き手の伝えたいことがきちんと読み手に伝わる文章にしなければ意味がないと思うのです。

「作文の型」もその伝わる作文に近づくための1つの手段です。

昨日はこんな説明にやや熱くなり、最後はかけ足の説明になってしまい少し反省です。

ただ、次回以降も作文に対する私の思いみたいなものも含めて、伝える場があるというのは本当にうれしいことだなと感じています。

途中、「春に関係する言葉」をできるだけたくさん出してみよう、というコーナー(?)をしたのですが、最初の10個くらいはポンポンとすぐに出るのですが、それ以降なかなか出てきません。

”見えるもの”じゃなくても”気持ち”でもいいんだよ、というと「うれしい」という子もいれば「悲しい」という子もいて、なかなか興味深い時間でした。

今日の宿題のテーマは、「好きな野菜」です。

その野菜の姿や味を思い浮かべながら、自分が好きな理由をめいっぱいアピールしてみてくださいね。

「伝わる楽しさ」を体験すればするほど、作文は楽しいものになります。

高校のホームページを見ると、各年度における生徒の進路情報を参照することが出来ます。

ほとんどの高校でこの実績は公開されてますので、中学生が目標校を定める時には必ず目を通す事をおすすめします。

ではどこをみるか。

進学校や準進学校と言われる上位校では、必ずと言っていいほどまず、国公立大への現役合格者数がトップに載っています。

これは数が少なくて集計しやすいからという事では決してなくて、この「国公立大への現役合格者数の多さ」が、簡単に言うと「学校の教育力の高さの証明」につながるからです。

国公立大だけが偉いわけではない、これだけで高校を簡単に比較すべきではない、という意見はごもっともです。

それでも私は、「国公立大への現役合格者数の多さ」を「生徒の勉強をその高校がどれだけサポートしてくれるかという指標」の一つとして考えてみるのは非常に有効だと思っています。

以下のデータは昨年度大学入試における各高校の「国公立大学への現役合格率」です。

仙台二高 54%

仙台一高 54%

仙台三高 75%

宮城一高 40%

仙台二華高 48%

仙台南校 48%

仙台向山高 43%

泉館山高 54%

宮城野高 38%

泉高 29%

多賀城高 22%

利府高 2%

塩釜高 0%

上位校と言われる高校の国公立大現役合格率はおおむね40%を超えています。

つまり、10人に4人以上は現役での国公立大合格を勝ち取っていることになります。

もちろん、それには本人の努力が一番必要なのは確かです。

ただ、5科目全てを勉強することを要求される国公立大入試に間に合うような授業カリキュラムであったり、集中して受験勉強に取り組める期間の確保であったり、たくさんの模試受験の機会など、学校側が生徒に提供している手厚いサポートがあるからということも忘れてはいけません。

どんな高校に行ったとしても、本人のやる気さえあれば国公立大だって合格できるさ、というのはまさにその通りなのですが、その可能性となると残念ながら限りなく「0」に近くなるということは覚悟しなくてはなりません。

「受験科目なのに高3の冬になってもまだ範囲が終わっていない」とか、「模試は学校からは案内されない、もしくは全て自由参加」という状況の学校から国公立大を目指すことは、少なくとも現役で勝負することにおいては大きなハンデを背負うことになります。

私は決して国公立大への受験推進派ではありません。

ただ大学を目指す者であれば、誰でも一度は国公立大への受験も検討するはずです。

でも、その時になって初めて自分がハンデを背負っていると気づき、結局その受験を諦めてしまうのでは、あまりにもったいない気がしてしまいます。

前回ブログでは、振り返り学習(学び直し)、つまり忘れてしまった箇所を覚えなおす作業、または忘れていないかを再確認する作業が、模試や実力テストの得点力を上げるための最大の近道だと言いました。

ただ、この「振り返り学習」。わざわざ言われなくても、なんとなく大切なことは大体の人が知っていますよね。

にもかかわらず、実際にそれを実行できる人はと言うと、ほんとに少数です。

なぜなんでしょうね?

振り返り学習が出来ない人に聞くと、

「今習っているところの勉強だけで精いっぱいなのに、どうやったら昔の範囲まで勉強し直せるのか、そんな時間なんてないよ」

という答えが返ってくるかもしれません。

そんなことはありません。

時間なんていうのはいくらでも作れるものです。

毎日学校の宿題に追われていたとしても、その前か後のわずか10分を振り返り学習にあてるだけで十分です。

その毎日の10分は、1年間にすると3650分、なんと60時間にもなります。

毎年60時間を振り返り学習にあてることが出来れば、忘れてしまう学習内容は劇的に減ります。

一過性ではない本当の実力が身につきます。

簡単なことです。

その10分を”意識的に”毎日の勉強時間に組み込んでみましょう。

つまり「ルーティン化」です。

ルーティンとは決まった動作を繰り返すことで「日課」とも言い換えられます。

野球界のレジェンド、イチロー選手は「ルーティンの天才」とも言われています。

朝食に食べるものから始まり、試合前の準備、練習メニュー、試合中の身体の動かし方に至るまで、厳密に毎日同じ動作になるようルーティン化しています。

そもそもイチロー選手のルーティンというのは、試合の打席に完全に集中できるようにするため、その一瞬に最大のパフォーマンスが発揮できるようにするため、それ以外の生活をいかに”ノーストレスな状態”にしておくか、ということのために行われているのだそうです。

ある大きな目標を達成するために必要な小さな一つ一つの事を、意識的に日常生活にルーティンという形で落とし込んでいくという作業は、勉強においても全く同じことが言えるのではないでしょうか。

つまり、勉強における最大の目標を”入試や模試で高得点を取ること”とした場合、「学校の宿題の前後に必ず10分の振り返り学習時間をつけること」を日常生活のルーティンとすることは、非常に有効な手段となります。

そしてそのくらいのルーティンであれば、一流選手のイチロー選手でなくとも誰でもすぐにできることの一つだと思いませんか?

でも、そんな些細な一歩を踏み出せるか否かで、勉強の成果というのは意外と大きく変わってくるものなのです。

これはイチロー選手の言葉です。

「夢や目標を達成することには一つしか方法がない。小さなことを積み重ねること。」

わかば学舎の各コースをご紹介します。

入塾のご相談、ご質問はこちらで受付しております。