冬期講習、無事終了。

冬休みなので短い期間でしたが、今年は例年以上に参加者の多い講習となりました。

うちの塾の席数は10席です。

今回の講習では、それが毎時間埋まるくらいでした。

みんなの熱気や気合いを感じながら、換気やリフレッシュにも注意しながら、無事に終えることができたところです。

そして今年の特徴は、中3生の頑張りが目立ったことです。

冬期講習では(夏期講習もですが)、中3生のみ『一日受講コース』というのを設定しています。

朝の9時から夕方の4時まで、昼食休憩を挟んで6時間ぶっ通しで勉強するという少々ハードなコースなのですが、このコースに今回は4名の中3生が挑んでくれました。(通常は参加者が1名いるかいないかです。)

実はこのコース、「勉強時間が増える」こと以外にも隠れたメリットがあるのです。

一番必要なのは「やる気」でも「学力」でもない、「継続する力」だ

何かのタイミングで「やる気」は出せます。

例えば「模試が悪かった」、「先生に何か言われた」、「おすすめの勉強法を聞いた」などなど。

一時は次こそやってやるぞ、という気持ちで勉強に向き合うことは誰でもできます。

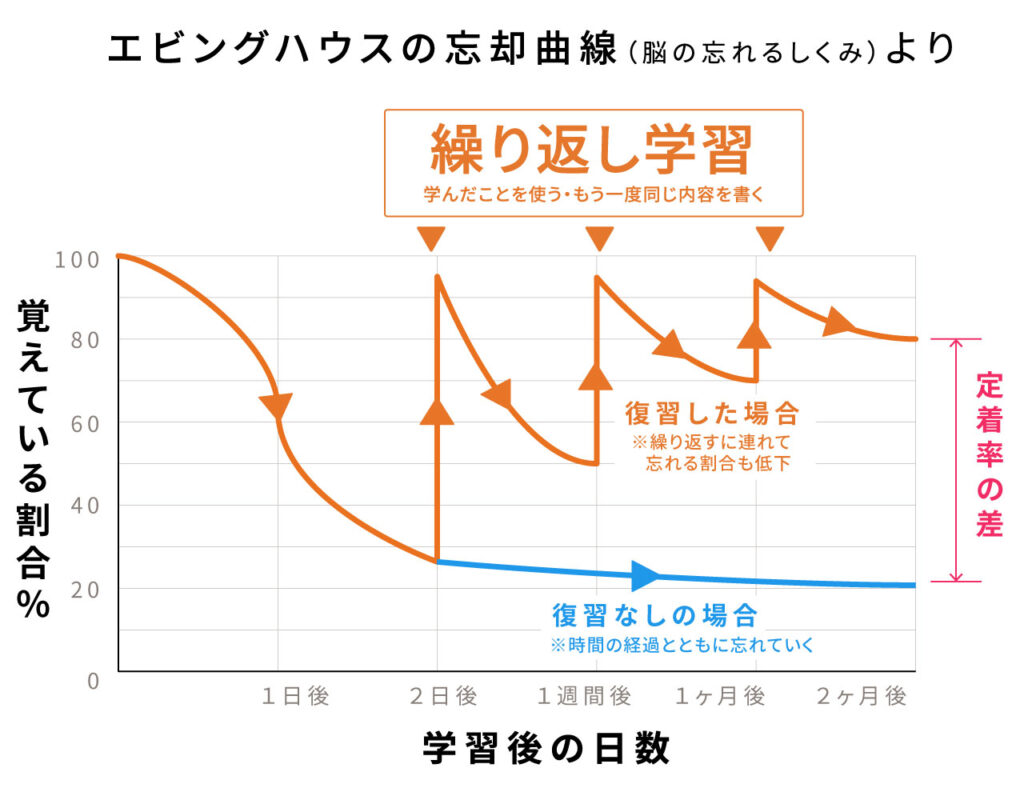

でも一番大事なのはそれを「継続する力」。

結局、きちんと継続できたものしか自分の力にはなっていきません。

- 2,3回は頑張ったけど途中で辞めた勉強法

- 途中で放り投げてしまった空白だらけの問題集

- 最初は全科目まんべんなくしていたのが気がついたら手を付けなくなった科目

があったりして結局次のテストの時も実を結ばないのは、「やる気」とか「学力」が問題なのではなく、成果が出るまでそれを継続していないからです。

話は戻りますが、冬期講習の『一日受講コース』では、この「継続する力」を付けることができるようになります。

少なくとも今している『受験勉強』という取り組みに、やる気や学力などには頼らず没頭できるようになります。

これは、今この時期の中3生に一番必要な力です。

中3受験生に残された2か月間、まさに『継続は力なり』、『継続は栄光をつかみ取る』の言葉がふさわしい期間になることを、特にこの冬頑張った生徒さん達には大期待してしまいます。