勉強の種類は大きく2つに分かれます。

1つ目は、まだ知らないこと、新しいことを理解するための勉強。

そして2つ目は、理解した事を忘れないようにするための勉強です。

「中学校の定期テスト」などは1つ目の勉強の要素が多く含まれますが、「模試」や「受験勉強」などは2つ目の勉強の要素が非常に多く関わっています。

定期テストはできるのに、模試になると全然ダメというのは、この2つ目の勉強(忘れないようにするための勉強)をしていないからに他なりません。

簡単に言えば復習です。

それもちょっと前の内容の復習ではなく、1年・2年単位のずーっと前に習った内容の復習です。

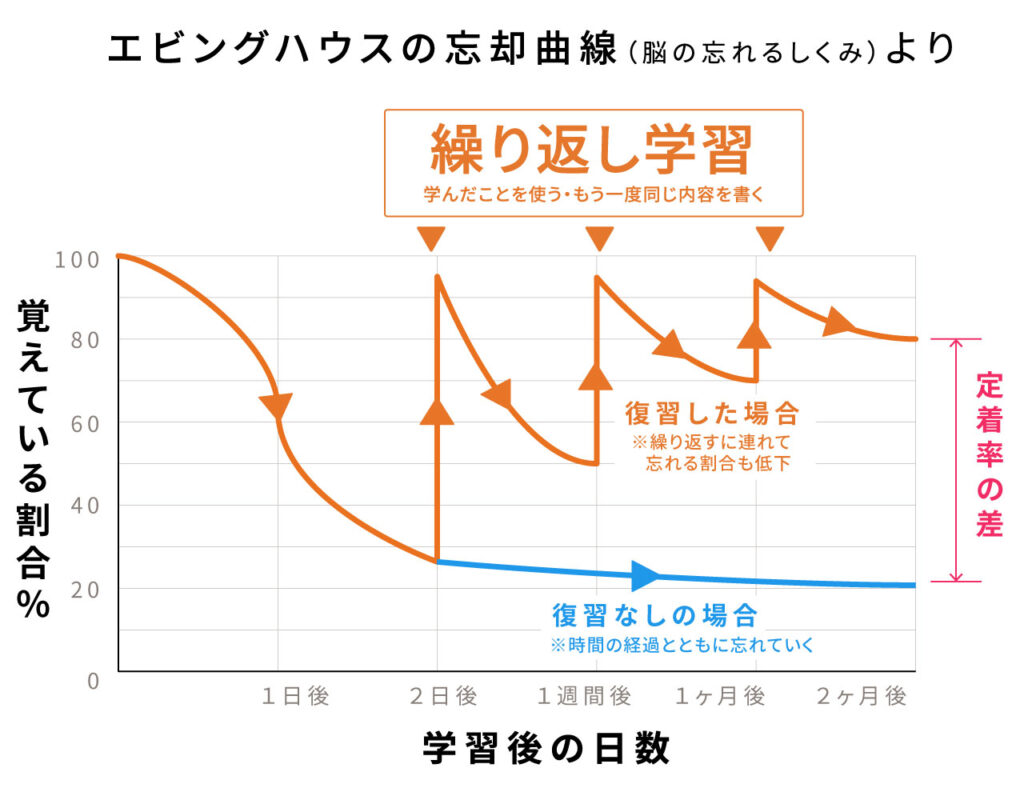

ドイツの心理学者のエビングハウスという人が行った実験で、人間の脳はとても忘れやすく出来ていることが分かりました。

一度本気で覚えた事も、2日後にはその70%以上を忘れてしまうそうです。

なぜそんなに忘れてしまうのと思ってしまいますが、これは人間が健康に生きて行く上でどうしても必要な「能力」なので仕方ありません。

もし「忘れるという能力」が人間に無かったら、悲しみや辛い記憶もずっと鮮明に残り続けるため、いつまでも立ち直ることができず、つまり健全に生きて行く事が困難になってしまいます。

とは言っても、こと勉強に関してだけを考えると、「忘れる」という能力はなるべく発揮してもらいたくないですね😓

どうしたら覚えておきたい事をずっと忘れずに覚えていられるのか。

先述したエビングハウスは、もう一つの実験をしています。

それは、一度学習した内容を、適度なタイミングで何度か「復習」したらどうなるかというものです。

その結果ですが、以下の図にもあるように、復習をする度に記憶の定着率(ずっと覚えていられる割合)が格段に上がっていきました。

復習しない場合の記憶の定着率がわずか20%なのに対し、定期的に復習をした場合はなんと80%まで定着率が上がっています。

これが意味するのは何でしょうか?

例えばこんな会話が予想されます。

上の図の、青がA君、オレンジがB君です。

A君

今年おれら受験だよな。今まで習った事が100あるけど、確認してみたらおれ20しか覚えてないや。あと80もあるのかあ。覚えられるかな? おまえはどう?

B君

おれ? おれの場合は80は覚えてるから、あと20だけやり直すつもりだよ😌

A君

まじ? もしかしておれって、これからおまえの4倍も勉強しないと追いつけないってことなのか? うわ、テンション下がるわぁ😫

1年や2年も前に習ったことを、すぐに思い出せる人なんてそうそういません。

でも受験生がそんな事を言ってはおられず、半分以上の問題が前年、前々年の学習内容から出題される入試である以上、いやでも再学習して「覚え直す」という作業が必要となります。

この覚え直しをいかに早い段階で完了できるかが、その後の「やる気」や「学力の伸び」に大きく関わってきます。

教室の生徒さんには、毎回授業の始めに前学年の範囲からの10問テストをしてもらっていますが、これも忘れ防止、覚え直しのためです。

学校の成績がかなり良い生徒さんでも、すっぽりと記憶の穴がある場合がほとんどです。

そして今年からは、塾の中学生の学力テストを2ヶ月に1回のペースで実施しています。

これも前の学年の内容を、繰り返し繰り返し思い出すという効果を狙っています。

『忘れないための勉強』を意識しながら日々勉強すること。

これが、模試や実力テストで点数を上げる一番の近道です。